求人サイトやマッチングサービスを立ち上げる際には、単にWebサイトを構築するだけではなく、法的な観点から「許認可の確認」が欠かせません。事業のフェーズごとに求められる許認可は異なり、特に労働者情報の取り扱いや求人情報の出し分けといった要素が関わってくる場合、慎重な対応が求められます。

本記事では、厚生労働省が公開している資料をもとに、3段階の許認可と判定フローについてわかりやすく解説します。これから求人関連のWebサービスを検討している方は、ぜひ参考にしてください。

募集情報等提供事業

労働者に関する情報を一切収集せず、求人情報のみを提供するサービスがこの分類に該当します。代表的な例としては、紙媒体の求人情報誌や、Web上で求人情報を掲載するだけの掲示板型サイトがあります。

たとえば、企業から提供された求人情報を一覧で表示するだけのサイトで、求職者の登録機能や応募フォームを設けていない場合です。閲覧履歴の記録や求人の出し分けも行わず、単に情報を掲示しているだけであれば、この「情報収集なし」の事業に分類されます。

この場合、労働者情報を一切取得しないため、原則として厚生労働省への届出は不要です。法的なハードルが最も低いため、立ち上げ初期のサービスに適しており、採用企業への営業活動もすぐに開始できます。

ただし、「一切情報を取得しない」と言えるかどうかは細心の注意が必要です。たとえば、お問い合わせフォームの設置や、Web広告(特にリターゲティング広告やコンバージョン計測機能)を導入した際に、意図せず求職者に関する情報を取得・利用してしまうケースがあります。

このような場合、法的には情報収集とみなされ、届出が必要になる可能性があります。判定に迷う場合は、厚労省の判定フローチャート(後述)を参照し、慎重に判断しましょう。

特定募集情報等提供事業

求職者に関する情報を収集する仕組みを備えた求人サービスは、「特定募集情報等提供事業」に該当します。

代表的な例としては、求職者が会員登録を行う求人サイトや、応募フォームを通じて氏名・連絡先・経歴などの情報を取得するようなサービスが挙げられます。

また、閲覧履歴や検索条件をもとに求人をレコメンドする機能、チャットボットを通じたエントリー受付なども、情報の収集・利用に該当する可能性があるため注意が必要です。

なお、一般的に「求人ポータルサイト」と呼ばれるようなサービスを運営する場合は、この特定募集情報等提供事業に該当することがほとんどです。求職者の会員登録や応募を受け付ける仕組みがある限り、情報の収集を行っていると見なされ、届出が必要になります。

この場合は「特定募集情報等提供事業者」として、厚生労働大臣への届出が必要です。届出はオンライン(e-Gov)で行うことが可能で、比較的簡易な手続きで済みます。

なお、有料職業紹介事業の許可を取得している場合でも、特定募集情報等提供事業に該当する求人サイトを運営するには別途届出が必要です。両者は法的に異なる事業類型とされており、職業紹介の許可だけでは、求職者の情報を収集・活用して求人情報を提供するWebサービスの運営は認められません。

前述の通り、ユーザーの閲覧履歴や登録情報をもとに求人情報を出し分ける(パーソナライズ)機能がある場合も、情報を”利用”しているとみなされ、届出の対象となる可能性があります。

また、特定募集情報等提供事業には、届出後の継続的な報告義務も課されています。毎年8月31日までに、6月1日時点の事業の状況を記載した「特定募集情報等提供事業概況報告書」を厚生労働省に提出する必要があります。報告書は原則として電子申請(e-Gov)で提出しなければならず、これを怠ると法令違反となり、罰則の対象となる可能性があります。

有料職業紹介事業

求人企業と求職者の間に立ち、雇用契約の成立を仲介する場合には「有料職業紹介事業」の許可が必要です。この許認可は、求人メディアのマネタイズを本格化させる中で非常に重要な位置づけとなります。成功報酬型での紹介料や、マッチング支援に対する対価を得るためには、法的な枠組みとしてこの許可を取得しておくことが不可欠です。これは最も高度な介在形態にあたり、人材紹介会社やエージェント型サービスが該当します。

たとえば、登録された求職者の希望をヒアリングし、企業と調整を行って面談設定や内定までフォローするようなケースです。

この場合は「職業安定法」に基づく許可を取得しなければなりません。有料職業紹介事業を運営するためには、以下のような要件を満たす必要があります。

- 専任の職業紹介責任者の配置:職業紹介の実務を担い、適切に業務を遂行する専任者を設置する必要があります。

- 財務要件:資本金や負債比率など、一定の財務的健全性を満たしていることが求められます。

- 帳簿の整備:求職者や求人者に関する記録や紹介状況を正確に管理・保存する体制が必要です。

この許認可を得ることで、求人メディアにおいて成功報酬型のマッチングサービスや、紹介料収益を伴うビジネスモデルの展開が可能となります。マネタイズを本格化させるためには、事業スキームの構築段階から許可取得を視野に入れて準備することが重要です。

実際の運用においては、法令やガイドラインの解釈が難しい場合もありますので、必要に応じて専門家の意見を求めることも検討してください。

判定フローの活用

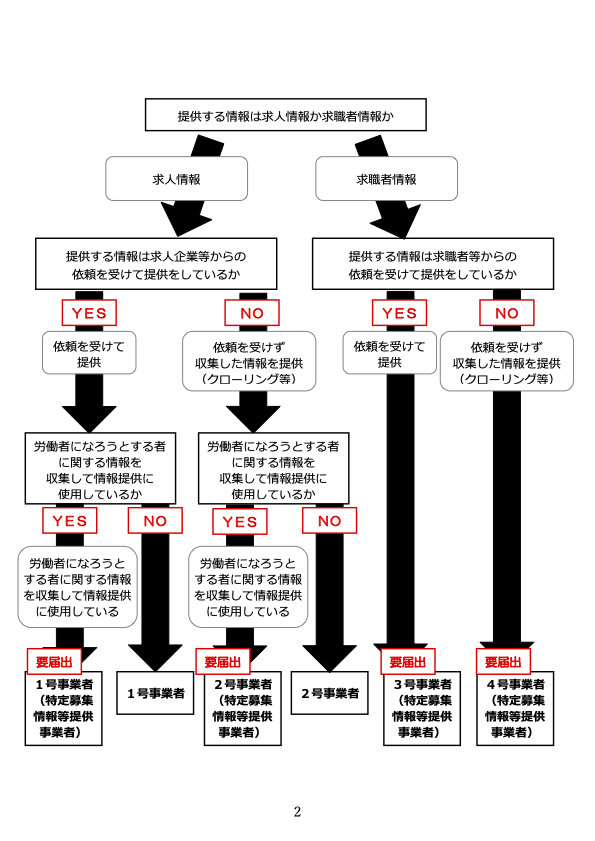

募集情報等提供事業は1〜4号の区分があり、自社のサービスがどの事業類型に該当するかを判断する際には、厚生労働省が公開している判定フローが非常に参考になります。

このフローチャートでは、労働者情報を収集しているかどうかを主な判断基準として、届出が必要か否かを整理できます。あくまで「募集情報等提供事業」に関する判定資料のため、「あっせん行為」の有無は対象外です。

サービス設計段階で、求職者からの情報取得の有無やシステム構成に応じて適切な分類を確認し、必要に応じて届出や報告義務に対応できる体制を整えましょう。

許認可対応のまとめと注意点

求人サービスを開始するにあたっては、事業内容に応じた許認可の確認と取得が必要不可欠です。

- 情報を一切収集しない場合:届出不要

- 労働者情報を収集する場合:特定募集情報等提供事業として届出が必要

- あっせんを行う場合:有料職業紹介事業の許可が必要

サービスの仕様や運用方法によって該当区分が変わるため、最初の設計段階から法的リスクを洗い出し、適切な対応を検討しましょう。

なお、これらの届出や申請は、原則として事業者本人が行うことも可能です。ただし、内容の法的判断を要する場面も多いため、必要に応じて行政書士や社会保険労務士などの専門家に相談・依頼することをおすすめします。

参考資料

- 厚生労働省「募集情報等提供事業について」

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000983825.pdf - 厚生労働省「募集情報等提供と職業紹介の区分について」

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001107458.pdf